L’église sonne le quart. Je suis en retard.

La nuit a été agitée. Rêves épiques, réveil vaseux.

La clé coince dans la serrure, encore une chose à réparer. Les affaires ne sont pas florissantes, une librairie dans un bourg de 8000 habitants n’est pas vraiment une startup.

La porte s’ouvre enfin et sur le seuil, une enveloppe échouée. Elle a dû être glissée sous la porte. Une enveloppe blanche avec l’inscription «Au détour de la page ». C’est presque le nom de la librairie, presque. Espérons que, si c’est un chèque, il soit libellé au bon ordre. Mais je n’attends pas de chèque, en fait je n’attends rien… Les longues lassitudes. Ma vie est un mauvais titre de roman.

Je pose l’enveloppe sur le comptoir et je me décharge de mes clés, de ma veste et de mon humeur. J’ai quelques commandes en attente ; il devrait y avoir un peu de passage aujourd’hui. Un jour morne comme une feuille d’automne avant l’heure.

En milieu de matinée le pronostic se précise : deux clients indécis, une vente. J’ai eu tout le temps de rêver, accroché à la cime du Mont Blanc, couverture du dernier best-seller. Pas fameux d‘ailleurs mais on me le demandera, il faut l’avoir… comme l’artisan boulanger doit avoir des bonbons acidulés écœurants à sa caisse.

Je passe devant l’enveloppe, il faut quand même que je l’ouvre. Mon coupe papier est resté dans l’arrière boutique.

Un coupe papier pour cette simple enveloppe, je fais dans le luxe épistolaire ce matin. A défaut de grand frisson, l’outil valorise la banalité de mon quotidien. L’autodérision est ma bouée de sauvetage.

Quelque chose me met en alerte. L’odeur, c’est ça, l’odeur de l’enveloppe, un parfum de rose musquée, ça me rappelle quoi ?

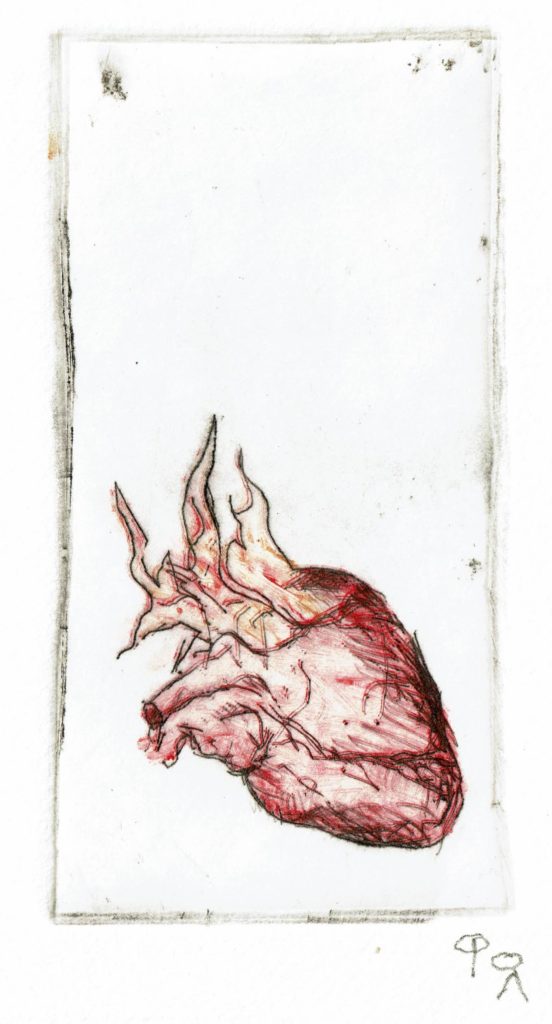

Le coupe papier crisse et fait apparaître une banale feuille pliée en deux. Un texte dense et un titre : la lettre au libraire.

C’est quoi encore cette histoire ? Je lis la première ligne : L’église sonne le quart. Je suis en retard.

Le chapeau de la cime tombe dans l’abîme, et tout mon corps le suit.

Le téléphone sonne, violent retour sur terre. Je décroche, réponds machinalement, c’est Madame Balmat qui veut savoir pour la quatrième fois en trois jours si sa commande est arrivée. Oui elle peut venir chercher le dernier livre de cuisine avec ces recettes santé faciles pour enchanter le quotidien en vapeur… Elle est soulagée, elle raccroche. Je suis soulagé.

La feuille est encore dans ma main. Je tire la chaise et m’avalanche dessus. Ce mot n’existe pas. Pourtant une fois dit, il est. Je suis. Je lis. La suite parle d’un libraire qui reçoit une lettre… la lettre est un texte sur un libraire qui reçoit une lettre… Je plonge.

Le libraire se demande qui peut lui avoir glissé cette enveloppe, moi aussi d’ailleurs. Puis un indice dans le texte lui fait penser à une cliente. Venue deux fois maximum, il se souvient d’elle car à la dernière visite, elle a fait une remarque sur sa porte qui coince, alors que la porte ne coince pas…. Une cliente qui juste avant de partir, s’est retournée et lui a adressé un sourire… touchant, doux et chaud. Il a même cru voir un frisson parcourir ses épaules de poupée.

Je me retourne vers la vitrine. Je me sens épié. Personne. Rue vide.

Je relis… Je ne sais plus qui je suis.

La cliente, je vois bien : cheveux trop courts, regard trop long, sourire retenu, jupe légère en plein hiver… une sorte de décalage dans le corps et le verbe… elle est venue deux fois en laissant un parfum de rose musquée derrière elle… et m’a dit que ma porte coinçait.

Ma porte ne coince pas.

Le texte n’a pas de fin, il s’arrête au milieu d’une phrase, comme s’il avait disparu… je pense à une crevasse qui engloutit le texte, la femme, la librairie, la rue…

En bas de la page, un nom et un prénom. Je me relève. J’ai survécu à la redescente.

Je prends une feuille, j’écris. Dans moins de deux minutes je vais fermer la porte sur le monde et partir l’explorer avec juste un nom de plume comme boussole.

Librairie fermée pour cause de mise en abîme